Krebspest

- Krebspest

Bei der Krebspest handelt es sich um eine Krankheit, die für europäische Flusskrebse meist tödlich endet. Sie wird durch einen pilzähnlichen Erreger, den Oomycet Aphanomyces astaci, verursacht. Seit dem 19ten Jahrhundert wird der aus Nordamerika stammende Krebspesterreger wiederholt über seinen ursprünglichen Wirt, invasive amerikanische Flusskrebsarten, in europäischen Gewässern verbreitet und richtet großen Schaden an.

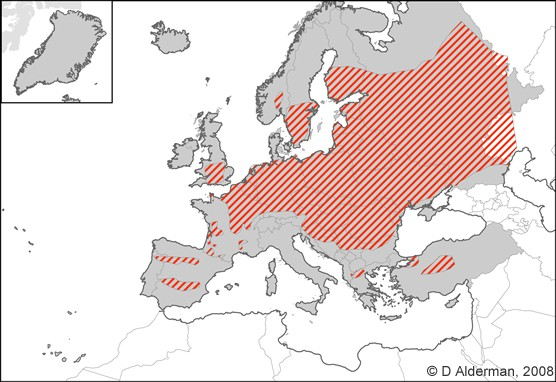

Amerikanische Flusskrebse sind normalerweise resistent gegen den Erreger. Sie sterben an der Krebspest nur, wenn ihr Immunsystem durch andere Faktoren geschwächt ist. Der obligate Flusskrebspathogen führte bereits zur Ausrottung von Tausenden von Flusskrebspopulationen in ganz Europa (Abbildung 1) und gehört deswegen zu einer der 100 schlimmsten invasiven Arten weltweit. In Schweden sind beispielsweise innerhalb von 100 Jahren 95% der Flusskrebspopulationen ausgestorben. Verantwortlich für die hohen Mortalitätsraten war, neben anderen Faktoren wie Überfischung und Verbauung von Gewässern, vor allem der Krebspesterreger.

Abbildung 1: Verbreitungsgebiet des Krebspesterregers Aphanomyces astaci. Achtung: Diese Karte ist nicht mehr aktuell, der Krankheitserreger ist längst auch z.B. in der Schweiz oder in Italien angekommen.

Bisher sind sechs nach Europa eingebrachte, invasive amerikanische Flusskrebsarten als Überträger identifiziert worden: Signalkrebs [Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)], Kamberkrebs [Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)], Amerikanischer Sumpfkrebs [Procambarus clarkii (Girard, 1852)], Kalikokrebs [Faxonius immunis (Hagen, 1870)], Marmorkrebs [Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis] und Viril-Flusskrebs [Faxonius virile (Hagen, 1870)]. Es wird vermutet, dass auch weitere der insgesamt mindestens acht in Europa vorkommenden amerikanischen Flusskrebse als Überträger der Krankheit fungieren.

Ein einzelner amerikanischer Flusskrebs kann ausreichen, um eine gesamte Population europäischer Flusskrebse in einem Gewässer auszurotten. Vor allem bei einer Häutung oder nach dem Tod der infizierten (eingeführten oder einheimischen) Flusskrebse kommt es zu einer massenhaften Verbreitung von A. astaci-Sporen. Da die Sporen im Wasser bis zu drei Wochen überleben, kann es speziell in einem Fließgewässer zu einer flächendeckenden Neuinfektion kommen.

Neben amerikanischen Flusskrebsen wird die Krankheit auch durch jeden Gegenstand oder Organismus, der in Kontakt mit infiziertem Wasser stand, verbreitet, z.B.: Angelmaterial, Tiere, Boote, Messgeräte usw. Die Verbreitung durch den Menschen kann verhindert werden, wenn Material, das mit Wasser in Kontakt kam, desinfiziert oder vollständig getrocknet wird, bevor es in einem neuen Gewässer zum Einsatz kommt. Außerdem muss das Aussetzen weiterer gebietsfremder Flusskrebse verhindert werden. Bei fischereilichen Aktivitäten sollte zudem danach getrachtet werden, dass Besatzmaterial aus keinen verseuchten Gebieten stammen. Hier ist besonders eine Aufklärung über die Gefahr, die von invasiven Arten ausgeht und eine richtige Bestimmung der Flusskrebsarten überaus wichtig!

- Aktuelle Forschung

Bis vor wenigen Jahren ist man davon ausgegangen, dass alle amerikanischen Flusskrebse Träger von A. astaci sind und dass eine Infizierung mit dem Krebspesterreger für alle europäischen Flusskrebse tödlich ist. Neueste Forschungsergebnisse beweisen jedoch, dass diese Annahmen nicht uneingeschränkt richtig sind.

So haben einige Untersuchungen gezeigt, dass amerikanische Flusskrebspopulationen in Einzelfällen nicht mit dem Krebspesterreger infiziert sind. Dies kann sogar eine Koexistenz von europäischen und amerikanischen Flusskrebspopulationen ermöglichen.

In einigen Ausnahmefällen wurden sogar europäische Flusskrebsarten vorgefunden, die mit dem Krebspesterreger infiziert waren aber nicht an der Krebspestinfektion starben. Das konnte an einigen europäischen Galizierkrebsen in Rumänien und in der Türkei sowie an einigen europäischen Edelkrebspopulationen in Finnland festgestellt werden. Diese zeigten trotz der Infektion bislang keine Symptome der Krankheit (zB. fehlende Koordination) und auch keine erhöhten Mortalitätsraten in den untersuchten Populationen. Ob diese latente Infektion durch eine erhöhte Resistenz der europäischen Krebse oder durch eine verminderte Virulenz des Erregers ermöglicht wird, muss noch geklärt werden. Auf Letzteres deuten erste Untersuchungen an den finnischen Populationen.

Beim Krebspesterreger wurden auch verschiedene Untergruppen identifiziert, die sich auch hinsichtlich ihres ursprünglichen Wirtes, das heißt der speziellen amerikanischen Flusskrebsart unterscheiden. So wird vermutet, dass sich diese Stämme in ihrer Virulenz gegenüber europäischer Flusskrebse voneinander unterscheiden.

Die neuen Ergebnisse zeigen, dass die bisherigen Annahmen (alle amerikanischen Flusskrebse sind Träger von A. astaci und eine Infizierung mit dem Krebspesterreger ist für alle europäischen Flusskrebse tödlich) so nicht stimmen. Da man den Krebspesterreger mit dem bloßen Auge nicht identifizieren kann, ist der eindeutige Nachweis des Krebspesterregers (z.B. bevor ein Besatz mit Flusskrebsen durchgeführt wird) mit modernen Analysemethoden besonders wichtig.

- Analyse auf den Krebspesterreger

Die sicherste Nachweismethode des Krebspesterregers in einer Flusskrebspopulation ist die quantitative real-time PCR (qPCT), die von einer norwegischen Forschergruppe entwickelt wurde (Vrålstad et al. 2009).

Da diese Methode höchst spezifisch ist, kann ein falsch positiver Befund praktisch ausgeschlossen werden. Sie ist auch höchst sensitiv, sodass bereits geringste Mengen des Erregers zuverlässig detektiert werden. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist auch, dass sie auch einen quantitativen Nachweis des Infizierungsgrades ermöglicht.

Am Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau in Landau wird diese Nachweismethode seit einigen Jahren routinemäßig durchgeführt.

Literatur:

Vrålstad T, Knutsen AK, Tengs T, Holst-Jensen A (2009) A quantitative TaqMan® MGB real-time polymerase chain reaction based assay for detection of the causative agent of crayfish plague Aphanomyces astaci. Veterinary Microbiology, 137, 146–155.- Infektion - Was tun?

Wegen der steten Gefahr und der akuten Virulenz des Krebspesterregers, sollten Gewässermanager und Krebszüchter sehr aufmerksam und sorgsam agieren.

Bei Verdachtsfällen eines Krebspestausbruchs und bei vorsorglichen Untersuchungen (z.B. zur Planung von Wiederansiedlungsprojekten) beraten wir Sie gerne (office@forum-flusskrebse.org oder krebspestanalyse@uni-landau.de).

Im Bedarfsfall können Sie Probenmaterial auf den Krebspesterreger testen lassen. Im Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau in Landau kostet die Untersuchung einer Population (20 Tiere) 290 Euro netto.

Bei Probenahme im akuten Fall zu beachten:

Handelt es sich um tote Tiere:

Mehrere Tiere pro Probestelle in eine Plastiktüte verpacken

Eine separate Plastiktüte je Probestelle

Plastiktüte sofort einfrieren (-18°C)

Oder: Tiere in mindestens 80%igem Alkohol konservieren

Handelt es sich um lebende Tiere:

Die Tiere pro Probestelle in einem feuchten Behälter mit Luftzufuhr (z.B. in einer Styroporbox mit Löchern, die mit feuchter Holzwolle ausgelegt ist) nach Kontaktaufnahme per Expressversand an unten stehende Adresse schicken.

Kontaktaufnahme (siehe unten)

Bitte beachten Sie, dass wir kein Probenmaterial ohne vorherige Rücksprache annehmen können!

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

E-Mail: krebspestanalyse@uni-landau.de

Telefon: +49 (0)6345 953338 oder +49 (0)6341 28031325Prof. Dr. Ralf Schulz

Dr. Anne Schrimpf

Institut für Umweltwissenschaften

Universität Koblenz-Landau

Fortstrasse 7

D-76829 Landau